投稿者: mtlsitemaster

IoT技術を使った最新機器8選を紹介

IoTについて説明できますか?

「IoT」という言葉を一度は聞いたことがあると思います。

どういうモノに使われるか、どういう場面で使用するのか、どのように人の役に立つのか、正しく説明することはできますか?

「IoT」という言葉を一度は聞いたことがあると思います。

どういうモノに使われるか、どういう場面で使用するのか、どのように人の役に立つのか、正しく説明することはできますか?

今回は、面白い機器から暮らしに役立つ機器までご紹介します。

ぬいぐるみがしゃべるボタン型スピーカー「Pechat」

Pechat(ペチャット)は、ぬいぐるみにつけるボタン型スピーカーです。糸で縫いつけたり、紐でひっかけたり、お気に入りのぬいぐるみに簡単につけることができます。お気に入りのぬいぐるみがしゃべれば一層大切にしようと思いますよね。

Pechatには、いろいろな機能がついています。入力したセリフをしゃべったり、歌を歌ったり、お話を読んだり、赤ちゃんが泣いていたらスマホにお知らせもしてくれます。

英語版のアプリも出ているので、英語の勉強をすることもできます。

文字をデジタル保存できるペン「Neo smartpen N2」

Neo smartpen N2で書いた文字はアプリにそのまま記憶されます。文字だけではなく絵も記録されるので、ふと思い浮かんだアイディアを書き留めることができます。アプリで色や不要な部分の削除、大事なところにマーカーを引くこともできます。

今までは、スキャナをしないとデータ化できなかった文章が文字を書くだけでデータ化することができるので、手間が省けますね。

最適な歯磨きができる「GUM PLAY」

GUM PLAY(ガムプレイ)は、最適な歯磨きを提案してくれます。いつも使っている歯ブラシに装着すれば、センサーが自分のブラッシングを計測して、歯科衛生士が監修したブラッシングを提案してくれます。歯科衛生士の磨き方とリアルタイムで比較して採点をします。その他にも、口の中の菌をやっつけるゲームや3分間のニュースが流れるアプリもあります。

歯ブラシの底に装着をするだけなので、1台あれば家族と共有して使用することができます。

集中力や視線をチェックできる眼鏡「JINS MEME」

JINS MEME(ジンズ ミーム)は、装着者の視線の動きを感知して、装着者の集中力を計測できます。装着者が作業から目をそらさなかった時間を計測することで、どれくらい集中していたかが分かるので、集中力をあげたい方におすすめです。

今日は傘が必要?「Umbrella stand」

Umbrella stand(アンブレラスタンド)は、出かける際に、今日は傘が必要かをLEDの光で教えてくれます。晴れがオレンジ、曇りがホワイト、雨がブルーで光ります。傘を忘れて濡れて帰ることがなくなりそうですね。傘は、8本まで挿すことができます。

地震時に自動点灯する「MAmoria it」

MAmoria it(マモリ・アイ)は、震度4以上の地震が起こった時、自動点灯します。ホルダーから取り外して懐中電灯としても使える使用になっています。緊急速報メールがスマホに届くと点灯とブザーでお知らせしてくれます。毎日の天気も教えてくれるので、家に置いておくだけで安心できますね。

駐車場の空き情報を教えてくれる「Streetline」

駐車場を探すのって大変ですよね。せっかく見つけたのに駐車場が埋まっていて停められないことも多いですよね。Streetline(ストリートライン)は、そんな悩みを解決してくれます。駐車場の空き情報をリアルタイムで教えてくれます。しかし、対象地域がアメリアの一部都市で日本はまだ未対応です。室内で育てる家庭菜園「foop」

Foopは、室内でレタスやトマトなど15cm以下の葉物野菜を育てることができます。5つのセンサーが搭載されており、野菜の発育環境を最適な状態にしてくれます。5つのセンサーは、以下のような働きをしています。

・照度センサー:部屋の明るさを検知

・水位センサー:水位の状況を管理

・温度湿度センサー:温度と湿度に応じて環境調整ファンの稼働

・CO2センサー:空気中のCO2濃度を測定

・ドアセンサー:アクリルカバーの開閉状態を通知

専用のアプリを使用すれば、食べごろになった野菜の通知がスマホに届くので、新鮮な野菜を食べることができます。

まとめ

いろいろなIoT製品を紹介しましたが、興味をひかれた製品はありましたか?紹介した製品以外にもたくさんのIoT製品が登場しています。今後どのような製品が登場するのか楽しみですね。

弊社では、新規開発を承っています。「こんな製品出来ないかな?」「こんな技術があるけどコラボレーションできないかな?」など何でもお聞かせください。

本を選ぶとき迷わなくてもいい!?本をおすすめしてくるAI

皆さんは最近本を読んでいますか?本屋さんに行くとたくさんの本があり、どれを選べばいいか分からなくなりますよね。そんな人のために、AIが本をおすすめしてくれるサービスがあるんです。

どうやって表情を読み取っているのでしょうか。ディスプレイの前に立った人物をWebカメラで撮影し、AIが利用者の表情を瞬時に判断しています。ディープラーニングによる顔認識技術で性別、年代、だけではなく「普通」「うれしい」「悲しい」など表情を分析していきます。特徴や表情などに独自のランダム要素を掛け合わせた70種類上のパターンに合わせたおすすめの本を「ミームさん」が紹介してくれます。それだけではなく、「ミームさん」はおすすめした理由も教えてくれます。

書店員とAIによる選書フェアが東京都にある本屋で行われました。テーマは、「大人の青春」。

今回の対決に使用されたAIは、自動で選書を行うSeleBoo(セレブー)で富士通と日販が共同で開発しました。任意のテーマや売り場のコンセプト、客層にあわせたラインナップを国内で流通する約60万点の本からビッグデータ解析により導き出すというものです。

気になる対決の結果ですが、65冊対32冊で書店員チームが倍以上の冊数を売り上げ、勝利を収めました。

今まで本を読んでいなかった方も、この機会にAIにおすすめされた本を読んでみたらいかがでしょう。

表情から本をおすすめしてくれるAI

表情を読み取っておすすめの本を紹介してくれる「ミームさん」は、株式会社トーハンと株式会社sMedioが協力して開発しました。どうやって表情を読み取っているのでしょうか。ディスプレイの前に立った人物をWebカメラで撮影し、AIが利用者の表情を瞬時に判断しています。ディープラーニングによる顔認識技術で性別、年代、だけではなく「普通」「うれしい」「悲しい」など表情を分析していきます。特徴や表情などに独自のランダム要素を掛け合わせた70種類上のパターンに合わせたおすすめの本を「ミームさん」が紹介してくれます。それだけではなく、「ミームさん」はおすすめした理由も教えてくれます。

AIと書店員の対決

本屋さんに行くと「感動する本」「今月のおすすめ本」「思わず笑ってしまう本」などポップと一緒に、選ばれた本が並んでいますよね。これは、書店員さんが客層やコンセプトなどから選んだ本ですが、AIが選んだ本も書店に並ぶ時代が来ました。書店員とAIによる選書フェアが東京都にある本屋で行われました。テーマは、「大人の青春」。

今回の対決に使用されたAIは、自動で選書を行うSeleBoo(セレブー)で富士通と日販が共同で開発しました。任意のテーマや売り場のコンセプト、客層にあわせたラインナップを国内で流通する約60万点の本からビッグデータ解析により導き出すというものです。

気になる対決の結果ですが、65冊対32冊で書店員チームが倍以上の冊数を売り上げ、勝利を収めました。

まとめ

自分で探すと同じ作者、ジャンルになり代わり映えのしない本を選んでしまいます。でもAIに選んでもらうと意外性のある本でも読んでみようと思ってしまいます。しかも、自分の表情から選ばれたら読まずにはいられないですよね。今まで本を読んでいなかった方も、この機会にAIにおすすめされた本を読んでみたらいかがでしょう。

いまさら聞けない、IoTは何が必要なの?

IoTについて大体わかっているけど、何が必要なのか分からない方はいませんか。

今回は、IoTを使うには何が必要なのかを見ていきましょう。

IoTとは、「Internet of Things」の頭文字をとった用語で、モノのインターネットと呼ばれています。モノをインターネットに接続し、情報を交換することで遠隔からの計測、制御などを行うことができるようになります。

センサーや端末を経由して取得・集約したデータをクラウドサーバーに蓄積し、解析することで、IoTのサービスを提供する準備が整います。

IoTを使うにはどのようなモノが必要なのか見ていきましょう。

センサーやデバイスをネットワークに接続する方法は、有線と無線の2種類の方法があります。無線通信を使用するメリットは、通信ケーブルが不要になるため、センサーなどの設置の自由度が上がります。

データ収集に必要な技術、「クラウド」についても見ていきましょう。センサーやデバイスから取得したデータは、サーバーなどに集約する必要があります。IoTのデータ収集の特徴には、広いエリアからデータを取得するケースがあります。 自動車や建設機械、スマートフォンなど移動する場合にも、クラウドであればいつでもどこでもデータ取集を行うことができます。

集められた大量のデータは、「ビックデータ」と呼ばれています。ビックデータの解析には、統計的な手法などが利用されていますが、最近注目されているのがAIを利用した解析です。

雑多に見えるデータを様々な角度から見ることで、新しい問題点や改善点が分かるので、新たなビジネスのヒントを見つけることができます。

身近なところだと、ドアの開閉や駅のロッカー、トイレの空き状況を知らせるサービスなどがあります。

また、ハウス栽培での水やりや肥料の自動システム、電気量の把握・制御など様々なところにIoTは活用されています。

ビジネスで様々なIoT活用がされていますが、アイデアはあるけどどうすればいいのか分からないことがあると思います。弊社では、新規開発を承っていますので、お気軽にご相談ください。

今回は、IoTを使うには何が必要なのかを見ていきましょう。

IoTとは

IoTについて説明できますか?

IoTを使うには何が必要なの

IoTを使うには様々な技術が必要です。センサーや端末を経由して取得・集約したデータをクラウドサーバーに蓄積し、解析することで、IoTのサービスを提供する準備が整います。

IoTを使うにはどのようなモノが必要なのか見ていきましょう。

1.データを取得する

センサーやデバイスを使用して取得するデータには、温度や湿度、気圧、圧力、流量、GPSによる位置情報、加速度やジャイロセンサーによる角速度など目的に応じて様々な種類のデータがあります。2.データを集約する

センサーやデバイスが取得したデータは、1ヶ所に集約されます。集約するには、「無線通信」と「クラウド」の技術が必要になります。センサーやデバイスをネットワークに接続する方法は、有線と無線の2種類の方法があります。無線通信を使用するメリットは、通信ケーブルが不要になるため、センサーなどの設置の自由度が上がります。

データ収集に必要な技術、「クラウド」についても見ていきましょう。センサーやデバイスから取得したデータは、サーバーなどに集約する必要があります。IoTのデータ収集の特徴には、広いエリアからデータを取得するケースがあります。 自動車や建設機械、スマートフォンなど移動する場合にも、クラウドであればいつでもどこでもデータ取集を行うことができます。

3.データを解析する

データを集約したら終わりではなく、解析することで役に立つデータになります。集められた大量のデータは、「ビックデータ」と呼ばれています。ビックデータの解析には、統計的な手法などが利用されていますが、最近注目されているのがAIを利用した解析です。

雑多に見えるデータを様々な角度から見ることで、新しい問題点や改善点が分かるので、新たなビジネスのヒントを見つけることができます。

IoTはどんなことに活用されているの

IoTに身近な活用事例をご紹介します!

また、ハウス栽培での水やりや肥料の自動システム、電気量の把握・制御など様々なところにIoTは活用されています。

ビジネスで様々なIoT活用がされていますが、アイデアはあるけどどうすればいいのか分からないことがあると思います。弊社では、新規開発を承っていますので、お気軽にご相談ください。

パソコン不要でプログラミングが学べるおもちゃ!?

プログラミング学習が小学校で始まると聞いていましたが、まだまだ先の話だと思っていました。2020年から始まりますね。プログラミング教室に通う前に家でプログラミンが学べたらいいですよね。今回は、大人も子供と一緒にプログラミングを学べるおもちゃをご紹介します。

そんなボードゲームとプログラミングって関係あるの、と思うかもしれませんが先を読みながらプレイする考え方はプログラミングと考え方が一緒なのです。

ルールも分かりやすく、カメが障害物を避けながら宝石までたどり着けるようにカードを並べるだけです。適当にカードを並べてしまうと、障害物にぶつかってしまい宝石までたどり着けないので、失敗を繰り返しながらどうすれば宝石にたどり着けるか理論的に考える力が身につきます。

子供がカードを並べたら大人がカードの指示通りにカメを動かすので、子供とコミュニケーションをとりつつプログラミングが学べるのがいいですね。

全部で60通りのゲームがあります。マップに沿って自分の分身でクリスタルを取りながらゴールを目指します。それだけなら、簡単そうですが条件の書かれた紙のコインが決められているのですべての条件をクリアしてゴールを目指すのは頭を使います。

流行しているボードゲームでプログラミングが学べる

近頃、大人の間でボードゲームが流行っていて、ボードゲームカフェが人気になっています。そんなボードゲームとプログラミングって関係あるの、と思うかもしれませんが先を読みながらプレイする考え方はプログラミングと考え方が一緒なのです。

プログラマーが作ったボードゲーム「ロボットタートルズ」

ロボットタートルズは、Googleの元プログラマーが開発をし、PCを使わずにプログラミングが学べるボードゲームです。しかも、しっかりプログラミングの考え方が身につくボードゲームなのに4歳から遊ぶことができます。ルールも分かりやすく、カメが障害物を避けながら宝石までたどり着けるようにカードを並べるだけです。適当にカードを並べてしまうと、障害物にぶつかってしまい宝石までたどり着けないので、失敗を繰り返しながらどうすれば宝石にたどり着けるか理論的に考える力が身につきます。

子供がカードを並べたら大人がカードの指示通りにカメを動かすので、子供とコミュニケーションをとりつつプログラミングが学べるのがいいですね。

大人も頭を使う「コードマスター」

コードマスターもNASAの仮想現実プログラムやハッブル望遠鏡の修繕に携わったプログラマーが作ったボードゲームです。全部で60通りのゲームがあります。マップに沿って自分の分身でクリスタルを取りながらゴールを目指します。それだけなら、簡単そうですが条件の書かれた紙のコインが決められているのですべての条件をクリアしてゴールを目指すのは頭を使います。

まとめ

プログラミングだけではなく、自分の知らないことを学ぶのは難しかったりどこから勉強したらいいか分かりにくいですよね。ボードゲームで楽しく学べるので、プログラミングを学びたい大人にとってもおすすめの学び方です。

デマンド監視システムってなに?

節電を検討したとき、よく聞くのが「デマンド監視システム」ですが、電力の使い過ぎを監視する装置という認識の方が多いのではないでしょうか。確かに正解ですが、ざっくりしすぎて具体的に何をしてくれるシステムなのか分からないですよね。

今回は、電力デマンド監視システムとは何かをご紹介します。

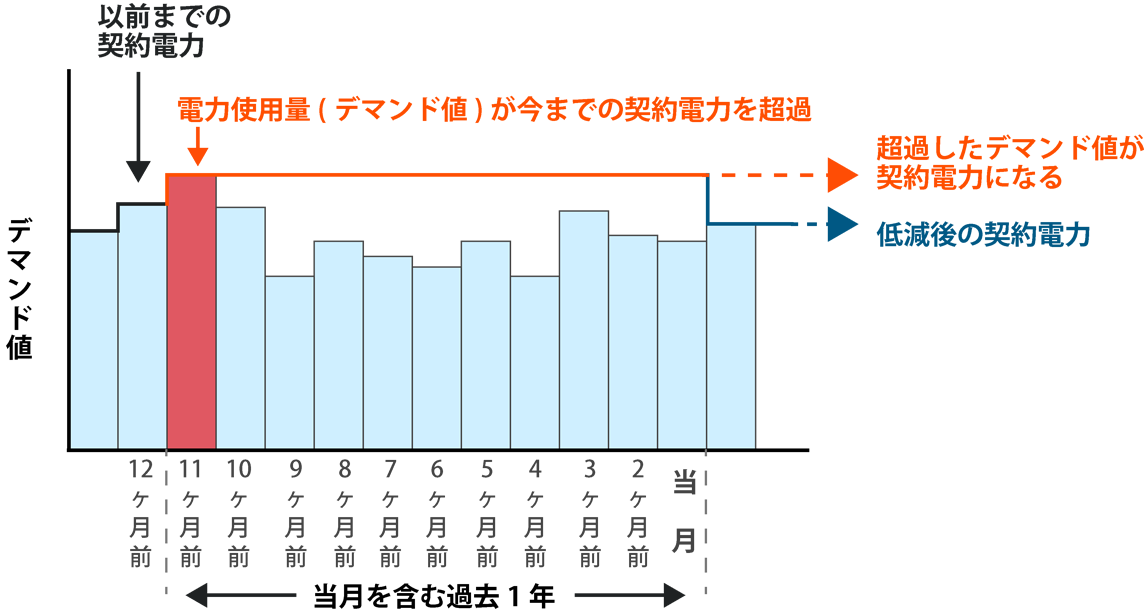

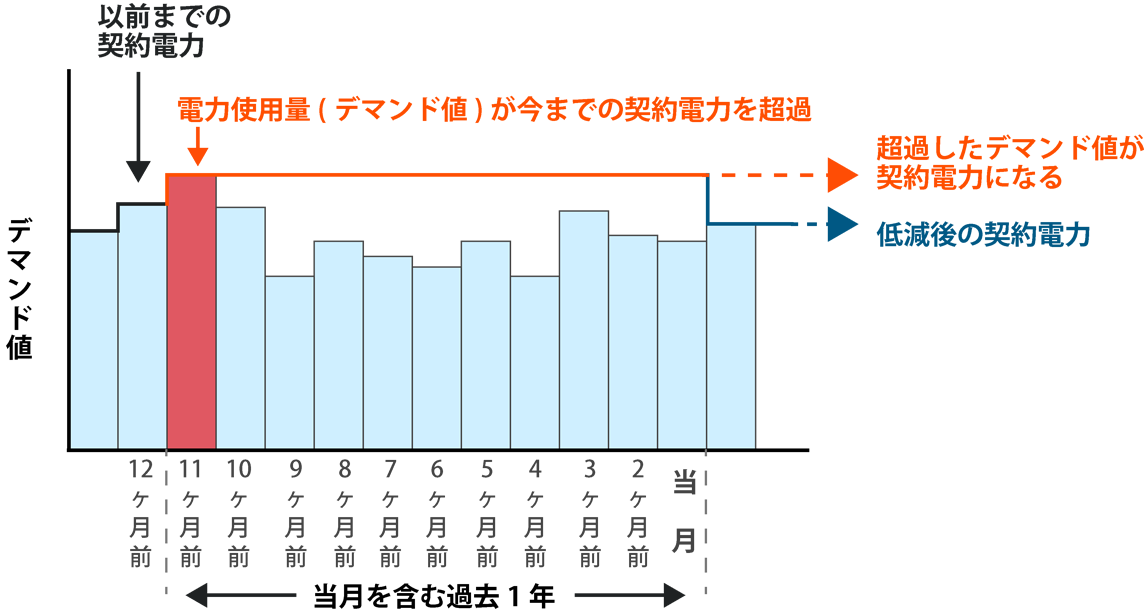

契約電力の基本となる「デマンド値」を下げることで、電気料金の削減になります。

契約電力の決定方法は、過去1年間(当月と前11ヶ月)のデマンド値の最大値が適用されます。1ヶ月のうちで1度でも大きなデマンド値が計測されると、以降1年間の電気料金に大きく影響します。 高圧、特別高圧で電気を受けるビル、工場などでは電力会社が30分最大需要電力計(デマンド計)が組み込まれた電子式の取引用電力計を取り付けて、電気の使用量を計測しています。30分最大需要電力計は、30分間(毎時ごとの0分~30分、30分~60分の30分間)の電気の使用量を計測し、平均使用電力(kW)を算出します。そして1ヶ月の最大の値を記録し、表示するようになっています。

高圧、特別高圧で電気を受けるビル、工場などでは電力会社が30分最大需要電力計(デマンド計)が組み込まれた電子式の取引用電力計を取り付けて、電気の使用量を計測しています。30分最大需要電力計は、30分間(毎時ごとの0分~30分、30分~60分の30分間)の電気の使用量を計測し、平均使用電力(kW)を算出します。そして1ヶ月の最大の値を記録し、表示するようになっています。

30分間に1度でも電力を使いすぎてしまうと、使いすぎた電力量が契約電力になってしまいます。このうっかりを監視する装置がデマンド監視システムです。

弊社のIMSを取り付ければ、デマンド値が目標値を超えそうになると管理者にメールが送信され管理者自身で無駄な電力をオフすることができます。

さらに、ハードとソフトを別々で販売しているところが多いですが、弊社ではハードもソフトも一緒に販売をしています。IoT導入をするとき通常、「デバイス・クラウド会社+施工会社」2~3社の連携が必要で会社選びに苦労されているお客様が多いのが現状です。しかし、弊社なら自社の施工部門があるため、窓口が1つで済みます。

デマンド監視システムを導入したいけど何をしたらいいか分からない、疑問があるなどございましたらお気軽にお問い合わせください。

デマンド監視システムは何ができるの?

デマンド監視システムは、電気の使用状況を24時間監視するシステムです。契約電力の基本となる「デマンド値」を下げることで、電気料金の削減になります。

契約電力の決定方法は、過去1年間(当月と前11ヶ月)のデマンド値の最大値が適用されます。1ヶ月のうちで1度でも大きなデマンド値が計測されると、以降1年間の電気料金に大きく影響します。

デマンド値とは

高圧、特別高圧で電気を受けるビル、工場などでは電力会社が30分最大需要電力計(デマンド計)が組み込まれた電子式の取引用電力計を取り付けて、電気の使用量を計測しています。30分最大需要電力計は、30分間(毎時ごとの0分~30分、30分~60分の30分間)の電気の使用量を計測し、平均使用電力(kW)を算出します。そして1ヶ月の最大の値を記録し、表示するようになっています。

高圧、特別高圧で電気を受けるビル、工場などでは電力会社が30分最大需要電力計(デマンド計)が組み込まれた電子式の取引用電力計を取り付けて、電気の使用量を計測しています。30分最大需要電力計は、30分間(毎時ごとの0分~30分、30分~60分の30分間)の電気の使用量を計測し、平均使用電力(kW)を算出します。そして1ヶ月の最大の値を記録し、表示するようになっています。30分間に1度でも電力を使いすぎてしまうと、使いすぎた電力量が契約電力になってしまいます。このうっかりを監視する装置がデマンド監視システムです。

デマンド監視システムで電力を監視しませんか?

工場・機械・設備などを遠隔で監視・制御しリアルタイムで計測・最適化するIoTソリューション

さらに、ハードとソフトを別々で販売しているところが多いですが、弊社ではハードもソフトも一緒に販売をしています。IoT導入をするとき通常、「デバイス・クラウド会社+施工会社」2~3社の連携が必要で会社選びに苦労されているお客様が多いのが現状です。しかし、弊社なら自社の施工部門があるため、窓口が1つで済みます。

デマンド監視システムを導入したいけど何をしたらいいか分からない、疑問があるなどございましたらお気軽にお問い合わせください。

工場にIoTを導入するには何が必要?

IoTはどんな分野でも活用することができ、私たちの生活を支えてくれています。その中でも工場をIoT化し、様々な生産を最適化しています。IoT化した工場を「スマート工場」と呼びます。

工場をIoT化するには何が必要かを見ていきましょう。

IoT化とは、これまでインターネットに接続されていない「モノ」にセンサーが搭載され、インターネットを経由してサーバーとやり取りをします。

モノがインターネットに繋がれば、遠隔からの制御やデータの収集が可能になります。スマート工場も、工場内の様々な機械がインターネットと接続することで、生産状況の把握や、より効率的な生産を実現します。

工場のIoTデバイスの場合、生産ラインの機械・設備そのものにセンサーを搭載します。これにより、機械の稼働状況や気温など様々なデータを発信することができます。

工場をIoT化するには

工場をIoT化するには何をすればいいか分かりますか。難しいですよね。工場をIoT化するには何が必要かを見ていきましょう。

1.スマート工場とは

スマート工場とは、工作機械や生産ラインなどにコンピューターネットワーク(インターネット)で接続し、生産効率や品質管理の向上を図る工場です。「スマートファクトリー」とも呼ばれることもあります。2.工場をIoT化とは

IoTについて説明できますか?

スマート工場に必要なもの

スマート工場にするためには何が必要なのでしょうか。モノ

IoTには、データを収集し発信するための端末が必要になります。工場のIoTデバイスの場合、生産ラインの機械・設備そのものにセンサーを搭載します。これにより、機械の稼働状況や気温など様々なデータを発信することができます。

クラウド

IoTデバイスが収集したデータは、ネットワークを経由して、クラウドに集約されます。IoTプラットフォーム

IoTプラットフォームとは、IoTを活用するうえで必要な様々な機能を提供するプラットフォームです。施工会社

工場にIoTを導入するには、施工会社が必要です。しかし、IoT導入をご検討されるほとんどの方が施工会社を探すのに苦労をしています。まとめ

弊社では、グループ企業に施工会社があるため、「デバイス・クラウド会社+施工会社」が1社で完結します。疑問点や質問がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

IoTは使い方!思えば実現できる!

IoTやAIは、使い方が重要だと思います。開発側から考えると時間と予算があれば多種多様なことができるため、直接クライアントの話を聞いたときにひらめくのは、かなり大切ですよね。

普段海外の記事を読むことが多いので、気になる海外の記事を紹介いたします。

オーストラリアの川は世界で最も高い密度の海水ワニがいます。致命的な攻撃の数は近年増加しており、これはワニの個体数の増加によると考えられています。

川の上空から見える影の形と変化で認識するのでしょうか。命の係わることなので応援したいですね。

参考サイト:https://www.iottechnews.com/news/2019/aug/21/australia-deploy-ai-drones-crocodiles-swimmers/

アバストは以前からRetadupと呼ばれるマルウェアを追跡していました。マルウェアは、Windowsマシンに影響を及ぼし、米国、ロシア、中南米を含む世界中に急速に広がりセキュリティ上、様々な危険にさらされているとのことです。

参考サイト:https://www.iottechnews.com/news/2019/sep/02/police-team-avast-device-botnet-self-destruct/

普段海外の記事を読むことが多いので、気になる海外の記事を紹介いたします。

ワニを見つけるAI

AIを搭載したドローンの艦隊がオーストラリアに配備され、ワニがスイマーに危険なほど近づいているのを発見できるように開発が進められています。オーストラリアの川は世界で最も高い密度の海水ワニがいます。致命的な攻撃の数は近年増加しており、これはワニの個体数の増加によると考えられています。

川の上空から見える影の形と変化で認識するのでしょうか。命の係わることなので応援したいですね。

参考サイト:https://www.iottechnews.com/news/2019/aug/21/australia-deploy-ai-drones-crocodiles-swimmers/

IoT機器を自己破壊

警察がアバストとチームを組み、850,000台のデバイスボットネットを自己破壊させるため、フランス国立憲兵隊とセキュリティ研究者アバストは協力して、100万台近くのデバイスが自己破壊するボットネットを作成しました。アバストは以前からRetadupと呼ばれるマルウェアを追跡していました。マルウェアは、Windowsマシンに影響を及ぼし、米国、ロシア、中南米を含む世界中に急速に広がりセキュリティ上、様々な危険にさらされているとのことです。

参考サイト:https://www.iottechnews.com/news/2019/sep/02/police-team-avast-device-botnet-self-destruct/