ICTとは

ICTは「Information and Communication Technology」の略です。日本語では、情報通信技術といいます。ICTはITに「Communication」という言葉が入っており、ITよりも通信によるコミュニケーションを重要としています。ITとの違いは?

ICTは、ITに「Communication」を追加した言葉ですが、何が違うのでしょうか。ITとは

ITは「Information Technology」の略です。日本語では、情報技術といいます。PCのハードウェアやアプリケーション、OA機器、インターネットなどの通信技術など様々なものを含んでおり、日本では2000年にIT基本法が制定され広まりました。ICTとITはほぼ同じ意味の言葉ですが、何を重要としているかがポイントです。ITは、コンピュータやソフトウェアなどコンピュータ関連の技術を指す言葉ですが、ICTは、情報を伝達することを重視しており、医療や教育などにおける技術の活用方法などを指しています。

国際的にはICTという言葉のほうが広まっており、日本でいうITの意味も含めてICTと呼ばれています。そのため日本でもITに代わってICTが広まりつつあります。

政府が進めるICT

政府は国が抱える地域活性化、社会保障費の増大、大規模災害対策などに対応するためICTの利活用を促進するために様々な施策を展開しています。IoT、データ活用

IoTについて説明できますか?

地域活性化

総務省は、「一億総活躍社会」や「地方創生」の実現のために、時間と場所を選ばない柔軟な働き方「ふるさとテレワーク」を推奨しています。テレワークにより都市部以外の地方でも仕事をできるようにすることで、地方の人口を増やす取り組みも行っております。サイバーセキュリティ

官公庁や民間企業などにおける機密情報の窃盗等のサイバー攻撃が頻発しています。その対策として、実践的なサイバー防衛演習の強化等を通じて人材育成や安心・安全なネットワーク環境の実現を目指しています。医療・健康・介護

超高齢社会に突入し、社会保障費の増大や生産年齢人口の減少等の課題をICTを活用して解決しようとしています。地域が保有する医療情報を安全に共有し遠隔医療を行えるよう、情報通信ネットワークやクラウド技術を活用した医療の安全性向上や業務効率化等を推進しています。教育・人材

地方でも都市部に劣らない最先端の学習を受けられるようにクラウド等を活用した、教育ICTシステムの環境構築や若年層に対するプログラミング教育の推進に取り組んでいます。防災(G空間、Lアラート、Wi-Fi)

地震などの災害から国民を守るためにLアラート(災害情報共有システム)を活用した災害情報伝達手段の普及拡大が求められています。G空間情報(地理空間情報)を活用し、ピンポイントで詳細な防災情報を届けることができます。防災拠点等に無料Wi-Fi環境の整備をすることにより災害情報や安否確認を素早く行うことができます。総務省「ICT利活用の促進」参照

まとめ

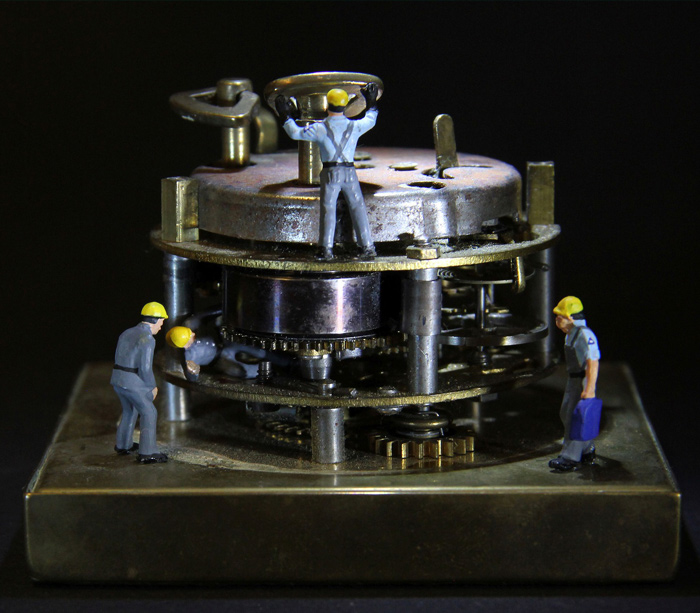

ICTが普及し安全かつ暮らしやすい世の中になるといいですね。MTLでは、新規開発の依頼をお待ちしております。「こんな製品できないかな」「こんな技術があるけどコラボレーションできないかな」など、何でもお聞かせください。